Alessandro Bianchi

Ricercatore universitario a tempo pieno

Focus tematici e metodologici degli insegnamenti svolti

Il corso monografico di Fondamenti della rappresentazione, di durata semestrale, fornisce le basi teoriche, metodologiche e operative della disciplina, incentrandola sullo spazio architettonico, urbano e territoriale e intendendola nelle sue valenze analitiche e formative.

Il corso intende pertanto sviluppare i fondamenti teorici e operativi della rappresentazione grafica per l’architettura nelle varie espressioni dimensionali e di contesto; approfondire le relazioni fra spazio, figura, misura, modello; operare sulle connessioni fra strutture geometriche e dispositivi grafici; evidenziare il ruolo dei principi e dei procedimenti proiettivi nella generazione di immagini e modelli analogici e digitali, nella percezione visiva e nei dispositivi ottici, con riferimento al loro impiego nel rilievo e nel progetto.

Contenuti e articolazione

L’articolazione dei contenuti si correla strettamente alle attività progettuali, si riferisce alle diverse scale dello spazio architettonico e prevede, in linea di massima, uno svolgimento per fasi:

Lettura

Natura e struttura delle immagini e dei modelli impiegati in architettura, prima distinzione tra forme proiettive e non-proiettive, privilegiando un approccio intuitivo volto a fornire conoscenze e abilità di base immediatamente spendibili nella modalità del disegno a mano libera al fine di favorire un rapido ed efficace avvio delle attività laboratoriali coordinate.

Misura

Introduzione al disegno dal vero. Osservazione, riconoscimento e classificazione delle configurazioni architettoniche reali. Valutazione dei rapporti dimensionali e dei valori di scala. Modellizzazione geometrica e schematizzazione grafica degli spazi, in forma topologica e proiettiva, mediante il disegno a mano libera. Metodi e tecniche del rilevamento diretto. Restituzione grafica. Introduzione al disegno tecnico tradizionale e all’ambiente CAD 2D.

Proiezione

Approfondimento dei principi, dei metodi e dei procedimenti della rappresentazione proiettiva precedentemente introdotti. Proiezioni ortogonali e topografiche, e relative ombre: pianta, sezione, prospetto-sezione, profilo, sviluppo. Proiezioni assonometriche, e relative ombre: classificazione e proprietà, veduta, spaccato, esploso. Proiezioni prospettiche, e relative ombre: a quadro verticale, inclinato, orizzontale, veduta, spaccato, esploso. Relazioni omologiche: introduzione.

Costruzione

Risoluzione di problemi metrici e di posizione per via grafica, intersezione fra configurazioni spaziali, determinazione della vera forma di elementi piani, studio delle configurazioni d’ombra, soluzione di semplici problemi topografici. Cenni di fotogrammetria elementare. Proiezioni grafiche e dati metrici nella realizzazione di maquette.

Modellazione

Progetto e uso della rappresentazione. Integrazione grafica fra codici della rappresentazione analogica, digitale, e delle maquette. Impiego combinato delle forme di rappresentazione. Gestione delle viste, delle luci, e delle ombre. Organizzazione degli elaborati in funzione del tema e delle fasi di lavoro. Cenni sull’archiviazione cartacea e digitale degli elaborati.

Argomenti degli Elaborati Finali trattati in qualità di relatore

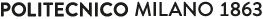

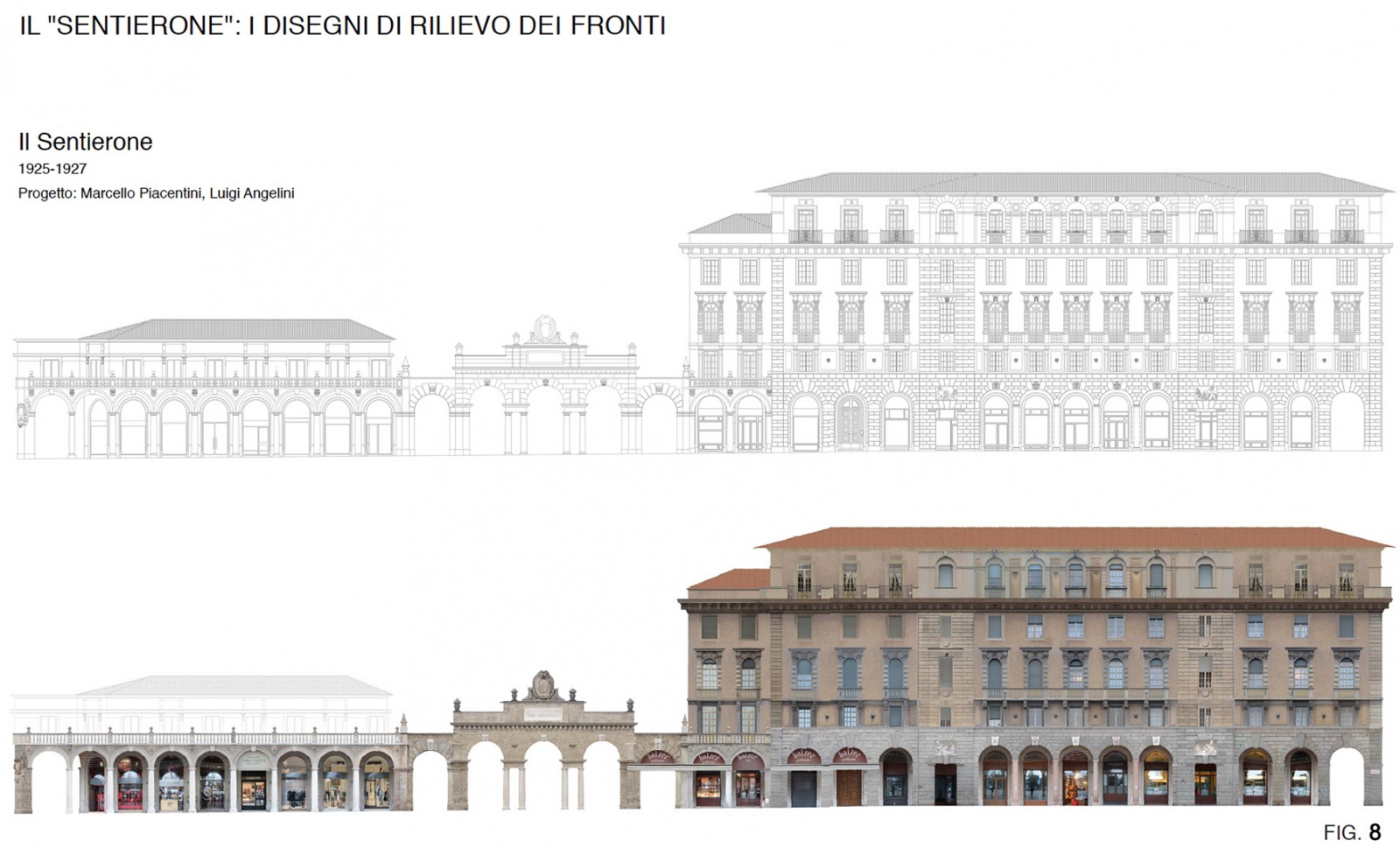

Fotoraddrizzamenti di facciate storiche di città lombarde

Le operazioni da compiersi per la restituzione del rilievo attraverso una rappresentazione a disegno geometrico e a ortofotopiano, sono ottimizzabili in una procedura accorta a fasi ben distinte, ciascuna delle quali risponde ad

una necessaria premessa sul grado di approssimazione ammesso.

Lo schema metodologico seguito consta di quattro principali fasi:

1) Inquadramento generale dell’oggetto e analisi delle possibili prese fotografiche, funzionali alla distanza massima interponibile tra il monumento e l’operatore, dei diversi piani aggettanti e soprattutto del fine del rilievo;

2) Rilievo indiretto, con strumenti topografici ottici, di una rete di punti meditati; tale rete servirà come base per le misure d’appoggio ai modelli fotogrammetrici di ogni singolo fotogramma e successiva conversione delle coordinate polari in cartesiane;

3) Raddrizzamento fotogrammetrico informatizzato delle immagini, noti quattro punti della ripresa e fotocomposizione sulla base della griglia complessiva di punti;

4) Analisi e studio dell’apparato decorativo, dei rapporti metrici e geometrici, e della tecnica costruttiva.

Conclusa quindi la parte relativa al rilievo delle misure e alla campagna fotografica referenziata come precedentemente descritto, si è proceduto all’effettivo raddrizzamento fotogrammetrico, basato su procedimenti operativi non più manuali ma informatizzati. I softwares utilizzabili sono molteplici e comunque ne servono almeno due: un CAAD (applicativo vettoriale) per la gestione dei disegni tecnici, e uno per la gestione delle bitmaps e fotoritocco. Tramite l’omologia che intercorre tra proiezione centrale (fotografia scorciata) e ribaltamento in vera misura (fotografia raddrizzata), note alcuni punti, a raddrizzamento avvenuto si ottengono porzioni di prospetto distinte in varie fotografie. E infine, attraverso un collage molto attento operato sempre con il software di fotoritocco, si unisce in un unico quadro complessivo l’insieme delle immagini raddrizzate.